至醇之味,致敬人文江浙

龙井代言人乾隆皇帝

乾隆一生六下江南

都到过杭州

四次驾临西湖茶区

清代乾隆十六年(公元1751年)

皇帝第一次游览西湖茶区

写下了《观采茶作歌》

西湖龙井由此名声大躁

究竟是什么茶

能让贵为九五之尊的皇帝

如此珍爱?

明前龙井又有何“魔力”?

江浙一带茶君子所言为何?

走进江浙,走进人间至味

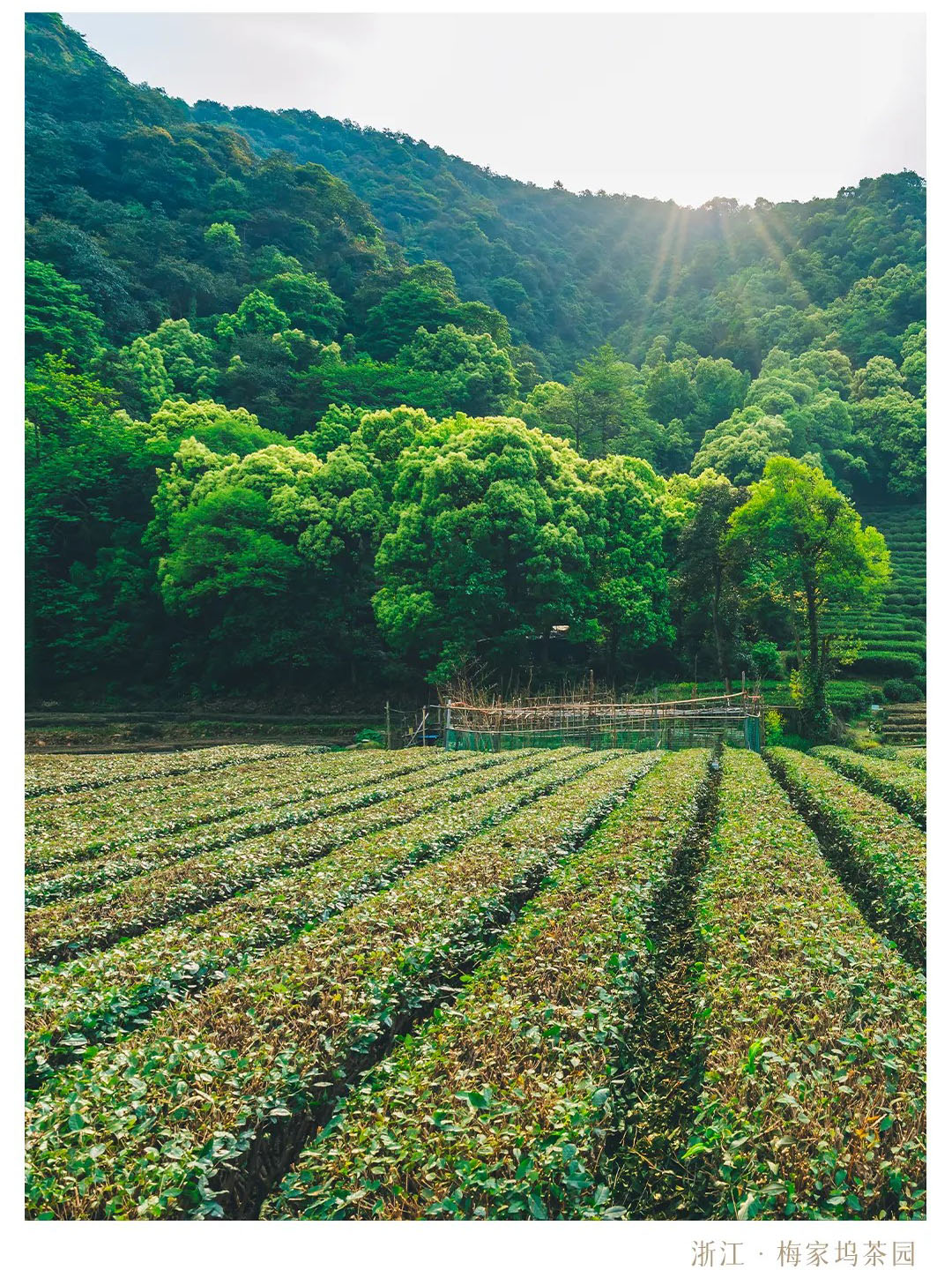

小茶栽堂·安吉青羽选品地--浙江安吉

小茶栽堂·安吉青羽选品地--浙江安吉

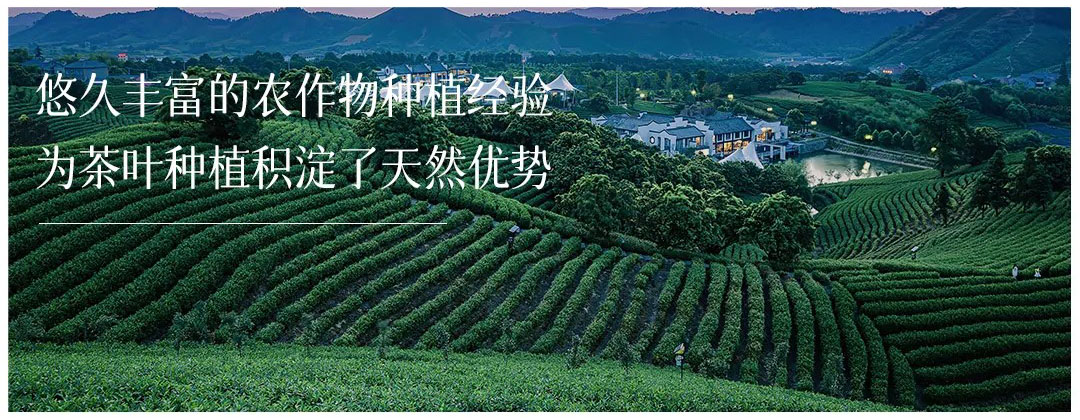

#“山水平原”的天下粮仓

一江一湖,长江和太湖是苏南浙北地区的两大水系,得益于这两大水系和滋生出的繁密水网,使得苏南浙北地区在农业种植上有着得天独厚的优势。在六朝北人南迁带来中原农业种植技术、隋唐运河挖掘疏通水系、北宋漕运网络整治等一代代江东开发浪潮中江浙地区一跃成为天下粮仓,有“苏湖熟,天下足的美誉。在北宋巅峰时期,仅东南一个地区供给了四分之一以上的漕运粮食,长期的农业种植优势是茶叶种植最为重要的依仗。

#农业发达带来的经济作物种植普及

江南地区的地理环境和气候条件本就非常适合农业生产,发达的产业促进农业科技水平不断提高,大量新品种农作物被引入,桑麻、茶叶、漆染作物的种植比例不断提高;

目前信史中最早记录江南地区的茶饮历史可追溯至先秦两汉时期,吴后主孙皓以茶代酒的典故。随着茶叶种植的引入和农业种植技术水平的不断提升,茶叶种植迅速在江南地区铺开,时至今日,江南茶区已经成为我国第一大茶产区。

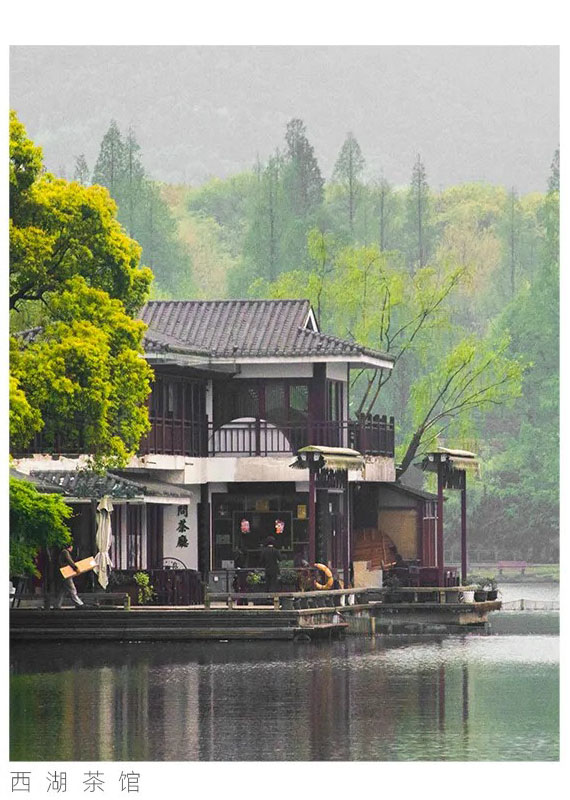

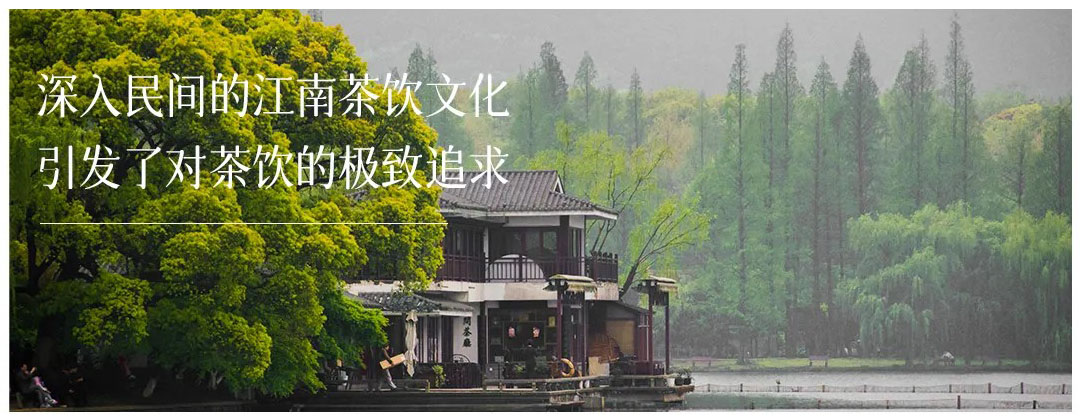

浙江·杭州西湖湖边茶馆

浙江·杭州西湖湖边茶馆

#烟雨诗酒“茶”的江南茶文化

充满魅力的江南文化中,茶与茶文化是极其重要的元素之一,所谓江南四要素,烟雨、诗、酒和茶而已。

一代茶圣陆羽在安史之乱后从故乡竟陵来到江南,奔波于江南山水之间,如闲云野鹤,品鉴茶、泉水,与文人雅士聚会雅谈,并在江南终老,江南茶文化的魅力可见一斑。

陆羽渡江到江南后,对江南各地的茶树种植、水源品质陆续作了考察。前后四十年,走遍了江苏、浙江、江西等地的产茶区,为江南茶文化的推广和普及带来的不可磨灭的贡献。

#颇有渊源江南茶生活

据考证,宋人吴自牧的《梦粱录》记述了过去杭州的婚姻要下所谓“茶礼”,茶被视为从一而终的象征。同时民间还会定期举办“茶节”、“茶会”,民众争相斗茶,江南浓重到有些狂热的茶文化,由此可见一斑。时至今日,茶依然是江浙人民生活中不可或缺的部分,茶会也由各地的茶博会取代,民众对于茶的热情不减反增,仅杭州一地,茶馆便高达一千余家这种茶馆密度在尤重饮茶的中国也是首屈一指,狮峰一带,几乎家家种茶,人人制茶,可以说在今天,江浙的茶饮文化,反而愈发浓重了。

#至鲜至醇的江南春茶文化

春茶在江南被尤为看重,并且细分为:头采、头春、明前、雨前等不同品类。在茶圈中,向来有“明前茶,贵如金”的说法。江南名茶中的【头采碧螺春】和【明前龙井】就是江南春茶中的杰出代表。

早春之时天气尚未过热,茶叶的生长速度较慢,因此香气浓郁,并且没有过多的虫害,芽叶没有遭到破坏形状优美、品质尚佳,从春茶可以看出江南人对茶的香气、口感甚至叶型的要求,以及江南人对“至鲜至醇”茶味的追求,也可知得一二。

小茶栽堂·碧螺春选品地--江苏·苏州太湖洞庭山

小茶栽堂·碧螺春选品地--江苏·苏州太湖洞庭山

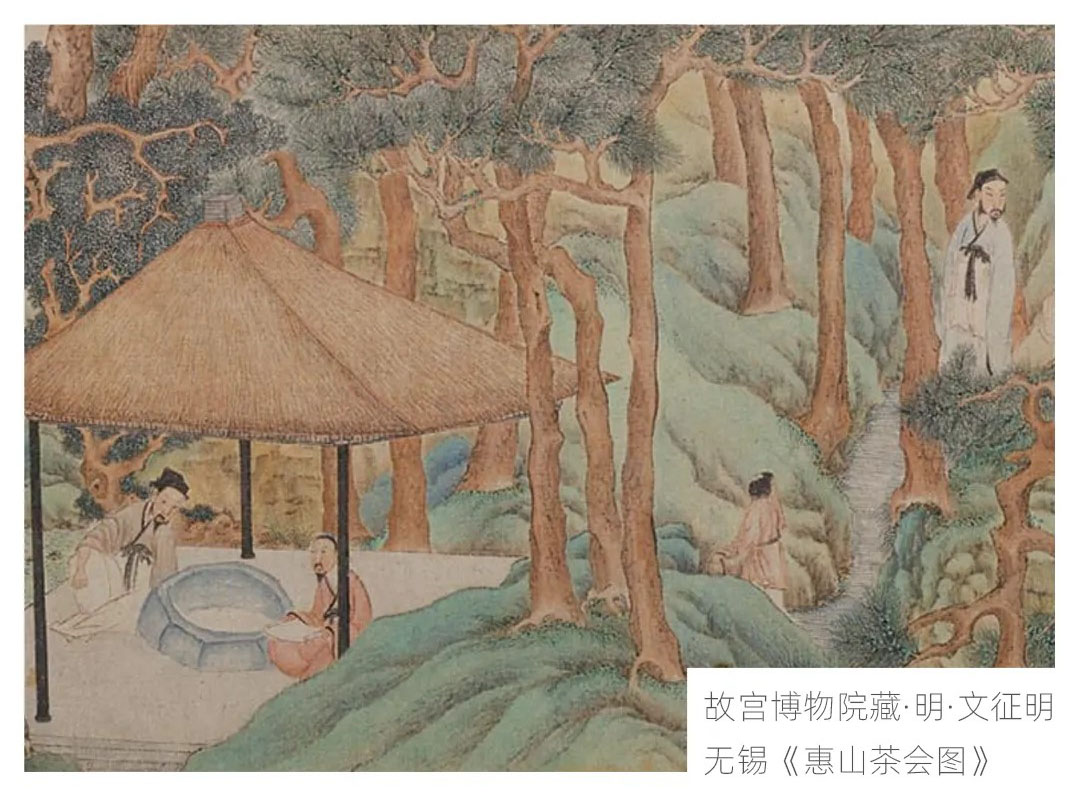

#以绿茶为主的江南名茶

江南茶区,是我国产量最大的第一茶区,江浙茶区是江南茶区的重要组成部分,这里的产茶历史悠久历史名茶较多。茶树主要以灌木型为主,生产的茶类主要以绿茶为主,几乎每个城市、每片区域都有自己的代表名茶,尤以南京的雨花茶、苏州的洞庭碧螺春和杭州的西湖龙井最为知名。

#早春头采只为“吓煞人香”

吓煞人香源言吴语,,据清代《野史大观》(卷一)载洞庭东山碧螺峰石壁,产野茶数株。茶得热气异香忽发,采者争呼曰:'吓杀(煞)人香’。自此洞庭碧螺春便有了个如此雅号。

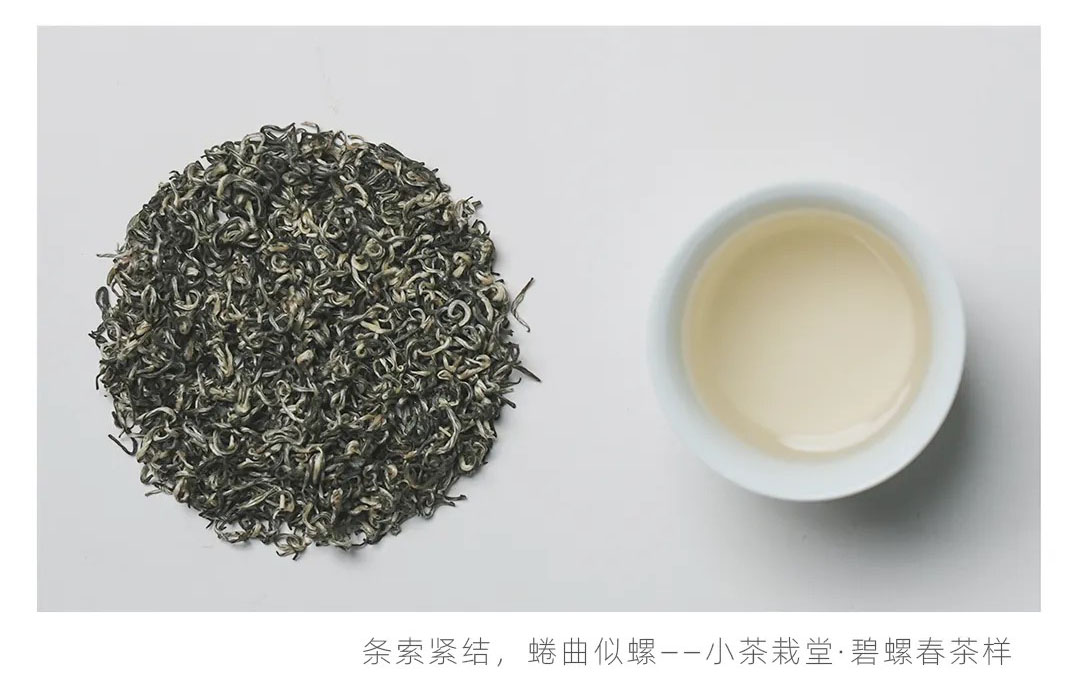

碧螺春是中国十大名茶之一,产于江苏省苏州市太湖洞庭山,具有特殊的花朵香味。早在隋唐时期即负盛名,有千余年历史。碧螺春条索紧结,蜷曲似螺,边沿上一层均匀的细白绒毛,据传由清康熙皇帝南巡苏州因此特点赐名为“碧螺春”。

洞庭碧螺春的采摘已经有上千年的历史,关于其名字中的洞庭二字,其实与洞庭湖并无关系,因其产于苏州太湖的洞庭山而有此名。

由于洞庭山地理环境独特,位于江苏太湖之中,太湖碧水,烟波浩渺,本地人皆言此山颇有灵气,也为碧螺春的“吓煞人香”更增加了一层神秘的色彩。

珍贵的头采春茶--碧螺春产于早春,一般发芽的温度在15度左右,而且必须是连续要十几天这样的温度才能发芽,一般在每年的3月20号至3月底,相比于明前龙井的一两茶一两金而言,碧螺春更看重头采。

一般来说,早春时节气温昼夜温差变化大,湿度较高在早春头采的茶叶往往品质最好,待到气温更高温差较小的时候,光照温度增加导致茶多酚积累偏多,采制的茶叶苦味儿也就上来了。

#小茶栽堂|致味·江浙系列推荐

小茶栽堂·碧螺春优选苏州碧螺春,自然环境优异雨水充足,茶树与果树交错种植,孕育出独特的花果香;人工采摘鲜叶,搓团显毫,卷曲成螺;茶汤碧绿透亮,滋味甘醇鲜爽,花果清香非常浓郁,饮之如有泛舟太湖波涛之感。

香气指数:★★★★✩

味品甜度:★★★★★

口感浓度:★★★★✩

推荐人群: &适合口味轻、尤喜喝绿茶的人