从生活中沉淀出的厚德之味

你喝过要加盐的茶嘛?

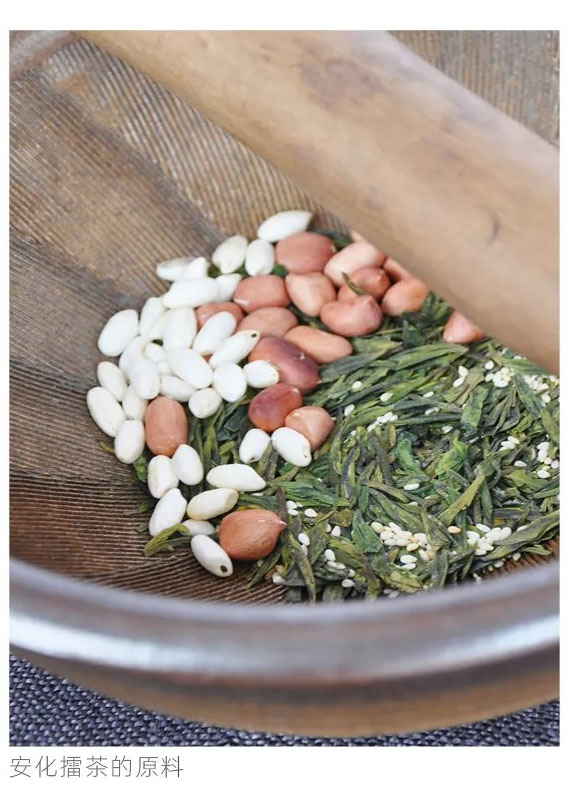

在湖南安化,有一种特殊的茶饮

喝的时候不仅要加食盐

还要加入大米、花生、芝麻、绿豆、

食盐、山苍子、生姜等佐料

这种茶饮其实颇有来历

可以追溯到唐代的茶粥

历经千百年的传承演进成如今的样式

茶饮加盐是因为劳动人民

大量出汗后需要盐分补偿

再加上花生芝麻等

便成了足以垫饥的简单一餐

这里的茶,虽然不再精致

不再符合人们对茶饮的印象

但是饱含着浓重的生活气息

而一个地方的饮食习惯

往往是文化最好的佐证

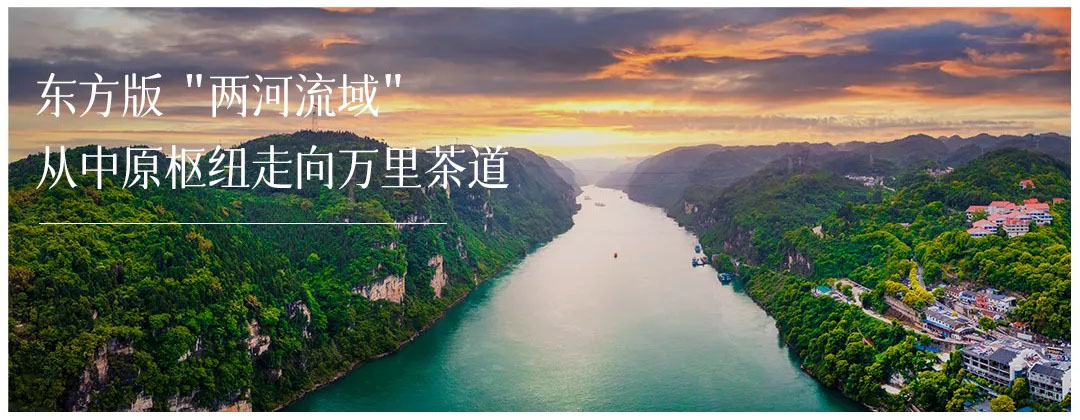

长江·湖北宜昌段

长江·湖北宜昌段

#东方版的“两河流域”

三楚韩魏之地,也就是如今的湖北、湖南和河南三省,是中化文化起源的重要部分。湘鄂豫三省北临黄河,南抱长江,堪称中国版的“两河文明”地处天下中心的枢纽位置,文化的高度交流和碰撞带来了极其丰富多彩的生活习惯

正是因为这样得天独厚的地理位置,湘鄂豫的物产向来极为丰富,作为人民生活中不可或缺的“柴米油盐酱醋茶”的茶,也在湘鄂豫人民生活和贸易行业中占据了极为重要的位置;

#茶叶贸易的万里茶道

特殊的地理位置也给茶叶贸易带来了难以想象的便捷。在今赤壁市区西南26公里的松峰山中,坐落着明清古镇羊楼洞,这里地处湘、鄂、赣三省交界之要冲。2015年,国际茶叶委员会授予羊楼洞为“世界茶叶第一古镇”“万里茶道源头”的美誉。

万里茶道实际上是一个以茶叶为媒介进行政治经济、文化交往与联系的通道。从这里,整个南中国的茶叶沿着万里茶道远销蒙古、中亚五国、俄罗斯乃至欧洲,也将中国灿烂发达的茶文化播撒向了整个世界。

而另一方面,万里茶道的蓬勃发展也给湘鄂豫人民培育出了浓郁的茶饮生活文化,当地人民种茶、饮茶买茶、贩茶,茶已经作为一个重要的元素,深深地融入了湘鄂豫人民的生活之中。

湖南·凤凰古城茶园

湖南·凤凰古城茶园

#从宫府走向民间的宋茶

茶饮在唐朝开始逐渐兴起,但也是达官贵人和王公贵族的专属品,直到宋朝社会商品经济逐渐发达茶饮才开始从宫府走向民间;上层往往以“斗茶”“点茶”为趣味,底层人民也逐渐兴起茶饮之风,北宋张择端的《清明上河图》中,茶寮、茶肆已经随处可见,宋人还讲究用茶就戏……茶叶开始真正走进广大人民的生活中。在北宋都城东京,今河南省开封市,茶馆随处可见,中原人民对茶饮的喜爱由此可见一般。

#更贴近生活的茶味

唐宋上层的茶饮之法往往极为考究,以陆羽《茶经》中记载,不管是茶叶的产地、冲泡的水源,乃至炉火的温度都极为讲究,乃至宋代,茶饮有了更高的艺术化追求,并逐渐演绎成为了贵族专属的生活仪式之---茶道。

就今人的视角而言,茶道固然给茶饮增加了更高的艺术氛围,但是广大人民并没有时间和精力去做如此复杂和繁琐的仪式感,一炉炭火,一只陶盏,一壶热茶,便可以缓解一天的疲惫。

#厚德传承演绎的湘鄂豫茶饮氛围

茶不仅是一种饮品,在湘鄂豫人民的生活中,喝茶更代表着一种氙氲千年的传统文化,一种悠然闲雅的生活态度。

在湖北省天门市,茶的元素符号已经完全融入了当地居民的生活之中了。这里是茶圣陆羽的故乡,当地人民感怀陆羽的功绩,为其筑像建阁,每年定期举办茶饮文化节。在这里,无论男女老少,人人皆以饮茶为乐,各式的茶事活动与茶类研讨活动层出不穷,茶文化逐渐开始成为天门的文化名片,茶饮也成为人民生活中不可或缺的重要组成部分。

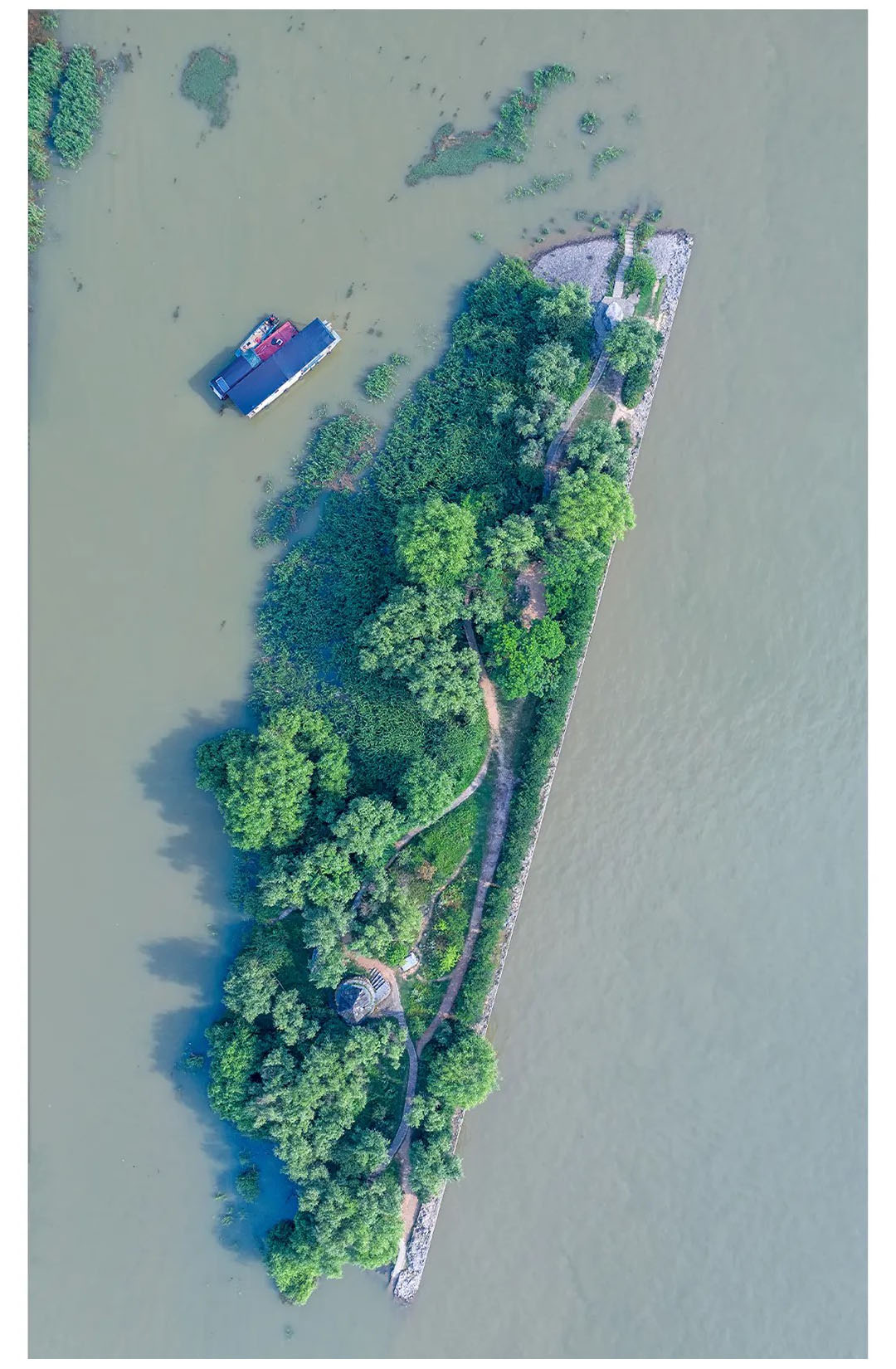

小茶栽堂·君山银针选品地--洞庭湖·君山

小茶栽堂·君山银针选品地--洞庭湖·君山

#烟波浩渺的洞庭茶产

湖南岳阳君山及洞庭湖沿岸一带,被烟波浩渺的洞庭湖环绕,岛上土壤肥沃,多为砂质土壤,年平均温度16~17度,年降雨量为1340毫米左右,相对湿度较大,三月至九月间的相对湿度约为80%,气候非常湿润。中国十大名茶之一的君山银针就出自于此八百里洞庭烟波浩渺,多少茶韵掩映其中;

#“会跳舞”的好茶

最为人称道的是,君山银针不仅品质独特,而且极具观赏性,被称为“会跳舞的茶”。

用沸水冲泡君山银针于透明玻璃杯中,开始芽头全部冲向水面,状如“万笔书天”;芽柄芽身汲水后徐徐下沉,茶芽幼叶微张,形同“菊花盛开”;最后,茶芽根根竖于杯底,宛如“群笋出土”。

茶叶在水中翻腾,浮沉,跳跃着,宛如小精灵一般就好像在跳舞一样,一起一落,水光芽影,辉映成趣,浑然一体,极为自在有趣;

君山银针的采摘已经有上千年的历史,据《巴陵县志》记载:“君山产茶,嫩绿似莲心。”

因此君山银针在采摘有着严格的要求,只能在清明前后七到十天采摘,并且有“九不采”:雨天不采、寡水芽不采、冻伤芽不采、紫色芽不采、开口芽不采、空心芽不采、瘦弱芽不采、虫伤芽不采、过长过短芽不采;

杯盏中的浮沉人生--君山银针之所以能够受到人们的追捧,除了滋味令人惊艳外,其形一如起伏的人生,浮沉交错后依然竖立于底,茫然低落时,品着银针鲜香,赏着杯中奇观。

人生之事犹如这一杯清茶,起起伏伏也正是人生常态坚韧挺拔,不为一时低谷所驱,必立于世。

#小茶栽堂|厚德·湘鄂豫系列推荐

小茶栽堂·君山银针:产于洞庭湖君山岛,其干茶芽头呈金黄色,形似银针,匀齐且完整;冲泡时芽头舒展,如一根根银针立在水中,徐徐下沉再慢慢上升赏心悦目。茶汤茶毫丰盈,爽滑清甜,饮之犹如泛舟洞庭八百里风涛;

香气指数:★★★★✩

味品甜度:★★★★★

口感浓度:★★★★✩

推荐人群: &比较普适,一年四季均很适合